第555号 コンピュータ化システム適正管理ガイドラインのカテゴリ分類が分かりにくい

使用するソフトウェアのカテゴリ分類が分かりにくい

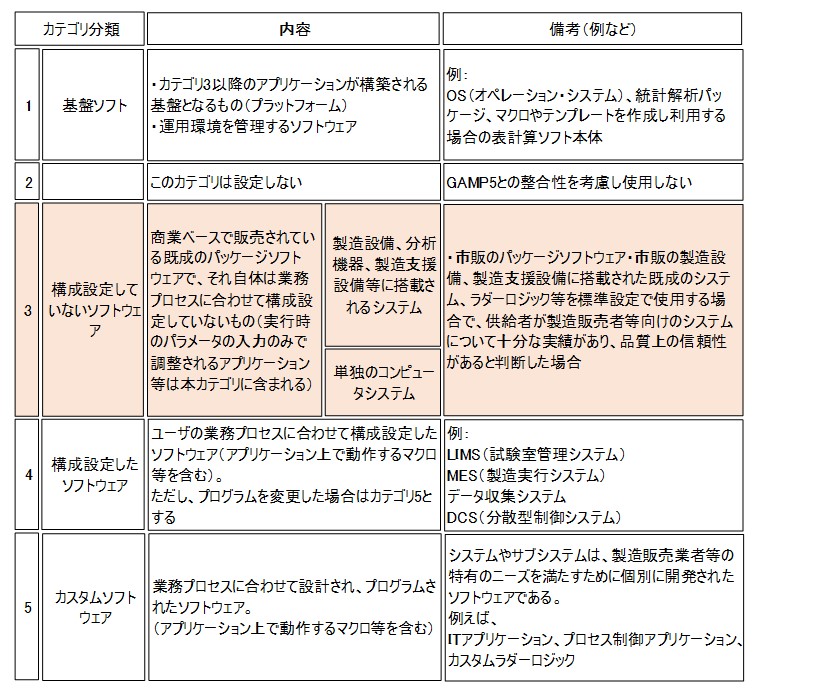

> 「コンピュータ化システム適用管理ガイドライン」(以下ガイドライン)の適用を受けるコンピュータ化システムは、開発、検証及び運用の各段階において実施する内容を決定するために、システムを

構成するソフトウェアの種類に応じて、あらかじめソフトウェアのカテゴリを決定するものとなっています。

ご存じのように、そのカテゴリを決定するために、カテゴリ分類の基準及びカテゴリ毎の一般的対応の例がガイドラインの別紙2で示されています。

■ しかし、そのカテゴリ分類表と対応例を参考にしても、

・カテゴリ4に分類されているCSVは、ソフトウエアの中身を理解していないと確認ができない?

・業種や業界によって要求されているカテゴリー違いなどを詳しく知りたい

など、思い違いのようなお問い合わせを頂くことがあります。

※ これらのお問い合わせは、カテゴリ分類や対応例で使われる言葉自体の理解のしずらさから来ているように感じますので、少しでも分かり易くならないのかという気持ちでご紹介させていただきます。

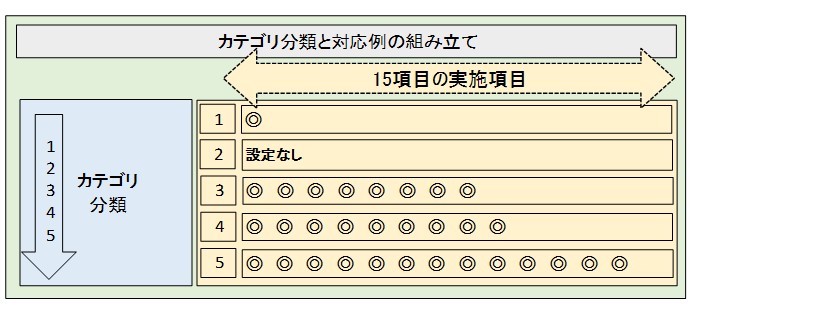

別紙2のカテゴリ分類と対応表は、実施項目の数との関係を示している

> ガイドラインの別紙2は、「カテゴリ分類」と「実施項目」の欄に大きく分かれています。

組み立てられた表の注目するところは、実施項目の数になると考えます。

・カテゴリ1は、実施必須項目がひとつしかない

・カテゴリ3、4は、実施必須項目が9つある

・カテゴリ5は、実施必須項目が14個で、ほぼ全ての項目を実施する必要がある。

■ このように、カテゴリ分類と対応表は、実施項目の数との関係を示していると言えるとも考えます。

※ 次は、カテゴリ分類のみに注目してみたいと思います。

カテゴリ分類のポイントは市販のソフトウェアかカスタマイズしたソフトウェアかの違い!

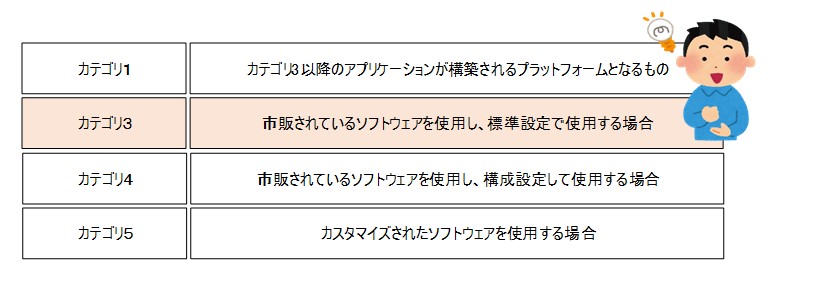

> コンピュータ化システム適正管理ガイドラインのカテゴリ分類の考え方をまとめてみました。

■このまとめた表から、カテゴリ分類はおおよそ次の様に考えることができると思います。

※ これらの考え方を使って、CSVのコストがリーズナブルになりそうな「カテゴリ3」のコンピュータ化システムの構築を考えてみました。

業務内容に合ったパッケージソフトを活用する!

> カテゴリ3で使用するソフトウェアは、一から作り上げるのではなく、市販されているソフトウェアを組み合わせて目的に合ったシステムを構築することが良いと考えます。

最近は、多くの機能を持った汎用のパッケージソフトが市販されていますので、それらを活用することで「カテゴリ3」のコンピュータ化システムが構築できると考えられます。

※ 当社は、フィールドでバリデーション・キャリブレーションを実施する立場から、規格の要求内容や定義を具体化(具現化)して、お客様に満足して頂ける作業をお届けする努力を続けています。

最後まで、お読みいただき有難うございました。